由“离婚30天冷静期”引发的关于“冷静结婚”的建议

作者:王露沂 时间:2020-06-03

01

热议

5月28日,《中华人民共和国民法典》表决通过。根据《民法典》,从2021年1月1日起,在中国协议离婚必须要经过一个“冷静期”——申请离婚后30天内如果有一方反悔,就可以撤销申请;并且,30天的冷静期过后,如果双方没有在30天内到场领证,那么也当做撤回离婚申请。

也就是说,在这60天里,只要一方有不同的意见,当初的协议离婚申请就无效了。此项规定一出,就在各大社交媒体上引起了热议。

从人们在网上的留言讨论来看,大多是对离婚冷静期的反对和恐惧。

有人认为冷静期抬高了离婚门槛,使得婚姻里的弱势方更难离婚了。

还有人认为冷静期本质上干预了宪法规定的个人婚姻自由。

但专家们说,冷静期只能阻止冲动离婚的人, 真正要离婚的人一个月后还是可以离婚的。

那么,小江今天就和大家来聊一聊,新增的“离婚冷静期”真的合理吗?我们应当怎么正确看待“离婚冷静期”?

02

关于“离婚冷静期”

“离婚冷静期”设立后,社交媒体上一片反对的声音,一大批人绞尽脑汁地思考它带来的弊端,然后辅之以极端案例,好像设置“离婚冷静期”就是人间悲剧。

但在小江看来,“离婚冷静期”更多地是让那些冲动的人们有一个“缓冲期”,思考这样一个重大的决定带来的结果是什么。积极的人们会思考“离婚冷静期”的设立会帮助他们避免哪些过错,从而改变自己的行为方式。

“离婚冷静期”其本质是对存在风险的“离婚自由”设立的规矩。与其去担忧“规矩”可能对你产生的影响,不如学着让自己在婚姻中变得更理智一些、做得更好一些。

03

结婚更需要冷静?

怎样更理智?

如果说,设立“离婚冷静期”是为了缓解“冲动离婚”的状况,是否我们也应该正视“冲动结婚”带来的一系列恶果。

既然婚姻涉及个人幸福、财产、子女监护权等诸多重要事项,那么是不是在结婚源头上就应该冷静一点呢?

婚姻中不可避免的焦点就是财产问题,与其在离婚时因为财产问题撕破脸,不如在结婚的时候就认识到婚前财产约定公证的重要性。

众所周知,婚前财产公证能够保护个体的财产权,保障夫妻双方的合法权益,有利于双方的感情维系。

婚前财产公证的意义在于对夫妻双方均具有约束力,能够保障婚姻的稳定性,即使在婚姻破裂之时,也可按照公证的内容,明确分配财产,是解决婚姻财产纠纷的有力证据。

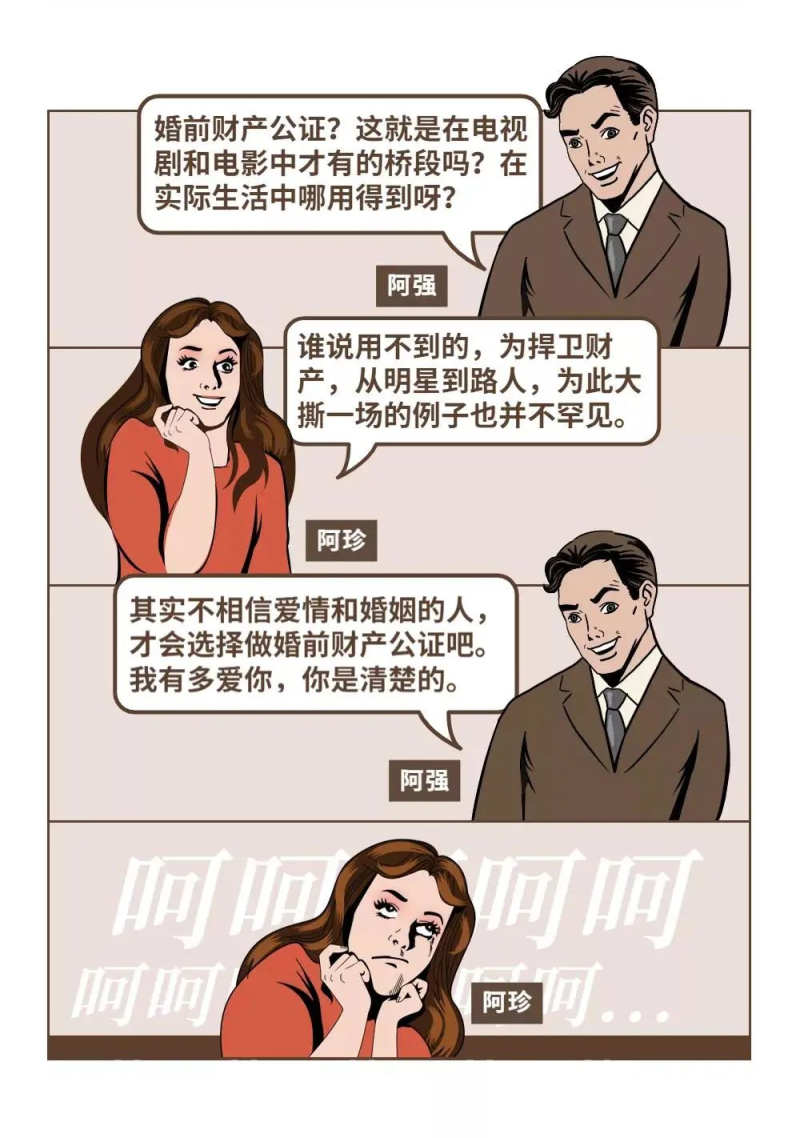

有人又觉得,结婚就本着离婚分财产,太不吉利了;又或者是,明明是因为爱才结婚,先办个公证,太伤感情了。

小江给大家举几个简单的例子:

好好的人为什么要买保险呢?

王某强辛辛苦苦赚的钱还要分一半给前妻?多少人为此感到愤怒和惋惜?

就算不认识王某强,见过各种各样为了分财产打得狗血淋头的人吧?

总之,我们应该把眼光放长远。如果既想保证自己的财产权益不受侵犯,又想兼顾情感,方法就只有在感性和理智之间做一个折衷——办公证。也唯有法律的手段,才能为自己的婚姻筑起一个坚实的堡垒。

先别急着反对

先弄懂婚前财产公证的有关知识~

什么是婚前财产公证

婚前财产公证是指公证机构根据拟结为夫妻的男女双方的申请,依法证明申请人就婚前或婚后财产和债务的范围以及相关权利义务的归属达成共识而签订协议的真实性、合法性的活动。

夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定,对双方具有约束力。所以在离婚时,夫妻财产的分割应以夫妻间的协议为优先,而经过公证的婚前财产协议具有法定证据效力,更有利于减少纠纷。

办婚前财产公证有哪些好处

在实际生活中,不少人都对婚前财产公证产生反感,觉得婚前财产公证是不相信爱情和婚姻的产物,太过于不近人情。

其实,大家误解了婚前财产公证。实际上,普通人离婚也经常因为车子、房子等贵重财产的分割而大撕一场,甚至闹上法庭。

小江就来跟大家说说婚前财产公证的好处~

1.防止和减少纠纷的发生

在这个法治社会里,一切都讲究证据。婚前财产公证可以减少婚姻财产引起发生纠纷的可能。

2.节约司法资源,提高审判效率

离婚率的逐年上升,而且大多涉及到财产纠纷。如果进行婚前个人财产公证,在双方都自愿同意离婚的情况下,就不会再为划分财产问题而发生纠纷,也就不需要起诉到法院。

3.保障夫妻双方的合法权益

婚前财产公证对夫妻双方均具有约束力,保障了婚姻的稳定性。婚姻发生裂变时,即可按照公证内容,明确分配,在很大程度上有利于保障夫妻双方的合法权益。

4.有利于夫妻双方良好感情的维系

这是对未婚男女的一次婚前普法教育。这样的婚前财产公证对夫妻双方起到了一个约束的作用,有利于夫妻双方齐心共创美好家庭。

离婚需要“冷静期”

结婚更需要冷静

用婚前财产公证的方式

为爱情的软肋,穿上“铠甲”吧

往期推荐:

●“六一”儿童节丨变更抚养权协议公证,给孩子更好的未来

●二手房交易资金不安全?提存公证来“上保险”

●两江公证处与两江新区(自贸区)法院“牵手” ,探索“诉源治理+公证+执行”新模式